稲毛公園は、中高層ビルや立体交差に囲まれた視認性の低い場所に位置し、地域からの孤立感を抱えていました。

夜間には外国人を中心とした宴会による騒音が常態化し、路上生活者の滞在や大量の吸い殻のポイ捨ても目立ち、いわば“割れ窓理論”が実証されてしまっているような状況でした。

本来、公園は地域の子どもが遊び、誰もが安心して過ごせる公共空間のはず。

このプロジェクトでは、そうした“当たり前”を取り戻すべく、近隣住民との清掃活動(対処療法)と、そもそもゴミを捨てにくい環境設計(根本治癒)の両輪からアプローチを開始しました。

公園を自治できるように伴走する。

さまざまな問題を抱える公共空間を地域と共に再生させる

さまざまな問題を抱える公共空間を地域と共に再生させる

OVERVIEW

- ポイ捨てが深刻な稲毛公園で、清掃と滞留イベントを掛け合わせた公共空間活用実証を実施

- かわら版「いなげ公園日記」発行と子ども向け告知で参加を促進し、公園への帰属意識を醸成

- 地域団体と協働し、継続的なクリーン活動と賑わい創出を地域自走型のしくみに転換

拾って、遊んで、好きになる。ゴミ拾い×エンタメの社会実験

中心となったのは、「みんなで拾って、みんなで遊ぶ」清掃イベント。

ゴミ拾いと遊びをかけあわせ、子どもから大人までが自然と参加できる、開かれた社会実験として設計しました。

おもちゃづくりのワークショップや、誰でも参加できる“ゆるミュージックフェス”など、イベントを通じて子どもたちの利用を促進。「公園をきれいにする」→「その公園で楽しく過ごす」という循環をつくることで、単なる対処ではなく、愛着の種をまく取り組みを行いました。

ゴミ拾いと遊びをかけあわせ、子どもから大人までが自然と参加できる、開かれた社会実験として設計しました。

おもちゃづくりのワークショップや、誰でも参加できる“ゆるミュージックフェス”など、イベントを通じて子どもたちの利用を促進。「公園をきれいにする」→「その公園で楽しく過ごす」という循環をつくることで、単なる対処ではなく、愛着の種をまく取り組みを行いました。

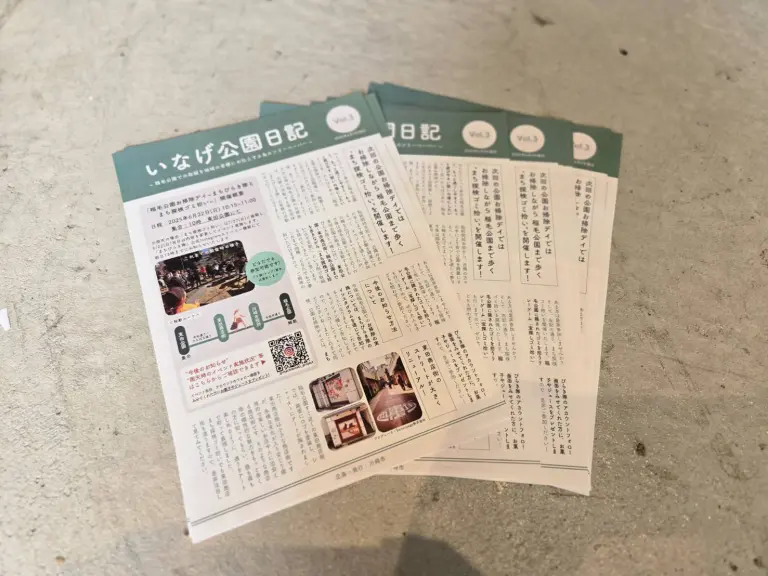

「いなげ公園日記」で、関係人口を育てる

イベントと並行して、地域に向けた情報発信にも力を入れました。

月刊のかわら版「いなげ公園日記」では、活動の記録や今後の予定、近隣の取り組みを丁寧に紹介。近隣小中学校へのチラシ配布なども通して、子どもたちやその家族にも接点を広げ、「自分ごと」として公園に関わるきっかけをつくりました。

月刊のかわら版「いなげ公園日記」では、活動の記録や今後の予定、近隣の取り組みを丁寧に紹介。近隣小中学校へのチラシ配布なども通して、子どもたちやその家族にも接点を広げ、「自分ごと」として公園に関わるきっかけをつくりました。

| 担当 | : | 茶谷真衣, 和泉直人 |